2025年の天文現象

大崎タイムスに掲載されたパレットおおさきの星のおたよりです。全4回。

- 2025年の天文現象 第1回

- 2025年1月5日,7日 大崎タイムス掲載

- へび年にへびの星座を見つけよう

あけましておめでとうございます。2025年の干支は,「乙巳(きのと・み)」。

へび年です。

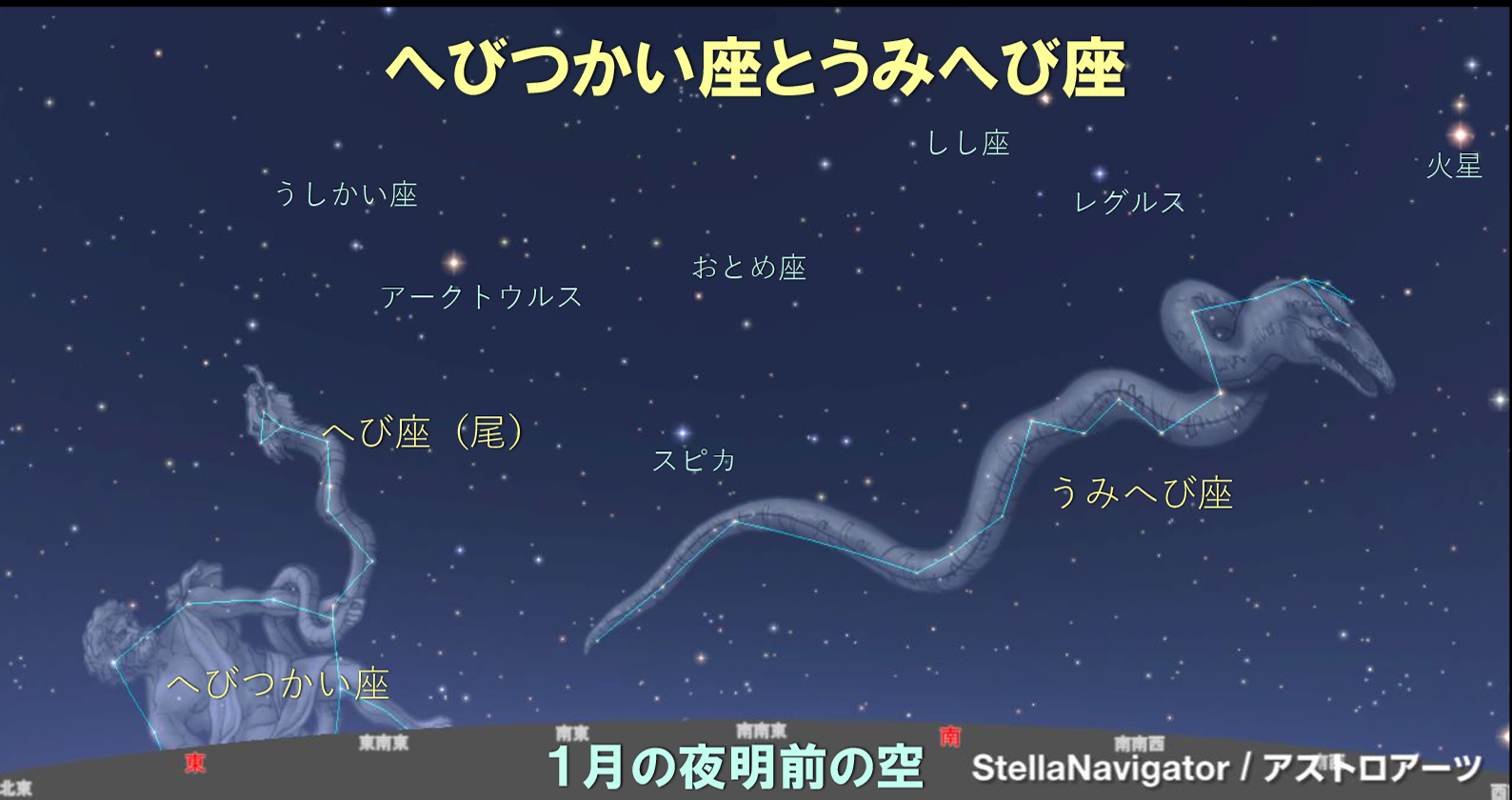

蛇は,強い生命力と脱皮を繰り返す生態から,復活と再生,健康長寿の象徴とされてきました。ギリシア神話には,蛇が巻きついた杖を持つ医術神アスクレピオスが登場します。アスクレピオスの杖は今日,世界保健機関(WHO)のマークとしてもお馴染みです。アスクレピオスの姿はへびつかい座とへび座として,正月の明け方,東の空に昇ってきます。

春の星座うみへび座もこの時期,見やすくなってきます。宵の空に頭部が昇ってから尻尾が現れるまで,実に7時間を要する長大な星座です。長さだけでなく,天球に占める面積も88星座中第1位で,まさにスーパーヘビー級の巨大星座といえるでしょう。

この季節,夜明け前には,東西に長く横たわるうみへび座とともに,東の空に昇ったへびつかい座やへび座を同時に見つけることができます。新年の夜空にへびの星座を見つけて,健康と長寿を祈るのも良いかもしれません。

へびつかい座とツーチンシャン・アトラスすい星

さて,昨年の天文現象で最も印象に残ったのは,ツーチンシャン・アトラスすい星でしょう。10月,へび座付近で長い尾をたなびかせた雄大な姿が,肉眼で見ることができました。北半球で見えた彗星としては27年ぶりの大すい星出現で,大いに沸いた年でした。また,連日のように大きな黒点で太陽面が賑わい,5月には猛烈な太陽活動によって,宮城県内でもオーロラが観測されるという歴史的な出来事もありました。さらには,8月のペルセウス座流星群,12月の土星食も見ごたえがあって,とても賑やかな天界でした。

ことしの楽しみな天文現象

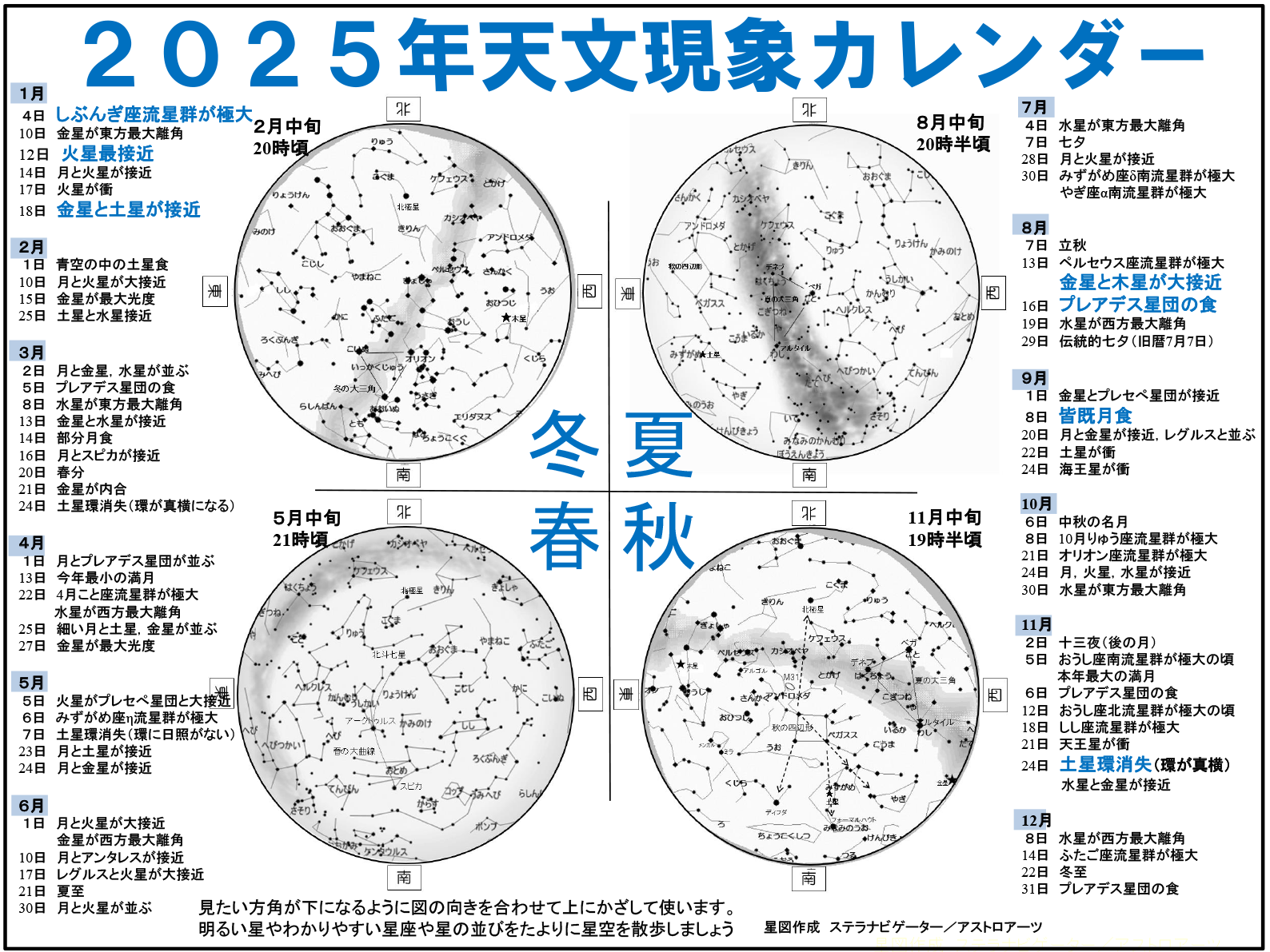

今年もさまざまな天文現象があります。2025年は,火星接近の年。最接近は1月12日。昨年末から,冬の星空で赤い輝きを放っています。今年最大の目玉は,16年ぶりの土星環消失現象です。これは,太陽と地球,土星の位置関係により, 3回ほど土星の環がまったく見えなくなる珍しい現象です。すばるの名で有名なプレアデス星団が月に隠される現象も4度おこります。8月12日には,夜明けの空で金星と木星が大接近します。9月8日の未明に起こる皆既月食も見逃せません。例年たくさんの流れ星を見せる12月のふたご座流星群も好条件で楽しめます。

- 2025年 注目の天文現象

- 1月4日 しぶんぎ座流星群が極大

1月12日 火星最接近

2月1日 青空の中の土星食

3月5日 プレアデス星団の食

3月24日 土星環消失(環が真横になる)

5月5日 火星がプレセぺ星団と大接近

5月7日 土星環消失(環に日照がない)

8月16日 プレアデス星団の食

9月1日 金星とプレセぺ星団が接近

9月8日 未明に皆既月食

11月6日 プレアデス星団の食

11月24日 土星環消失(環が真横)

12月14日 ふたご座流星群が極大

12月31日 プレアデス星団の食

みんなの天文教室と星をみる会

1月11日(土)には,午後3時から「みんなの天文教室」,午後7時半から「星をみる会」を開催します。天文教室では,プラネタリウムを使って冬の星空の楽しみ方や火星の探し方やご紹介。星をみる会では,天体望遠鏡で火星を観察する予定です。

1月中にご来館いただいたお客様に「2025天文現象カレンダー」をプレゼントします。今年も大崎生涯学習センタープラネタリウム館にぜひご来館ください。

2025天文現象カレンダー(pdf)

(文:大崎生涯学習センター長 遊佐徹) - へび年にへびの星座を見つけよう

- 2025年の天文現象 第2回

- 2025年1月8日 大崎タイムス掲載

火星接近の年

この正月,最も注目されているのは、1月12日に地球に最接近する火星です。

火星は、約1.8年で太陽のまわりを一周し,約2年2ヶ月ごとに地球に接近します。火星の軌道は、偏った楕円をしているため、どのタイミングで地球と接近するかによって、その距離が毎回違います。今年は小接近ですが,それでも冬の夜空高く赤い輝きを放つ火星は,存在感十分。冬の星たちをたよりに探してみてください。

冬の大三角

火星やほかの冬の星を探す目印として役に立つのがオリオン座です。明るい3つの星が仲良く並び,そのまわりを,ベテルギウスとリゲルなど4つの星が取り囲む、とても印象的な星の配置です。オリオンの三つ星を左下に伸ばせば、全天一の一等星シリウスが見つかります。ベテルギウスとシリウス、そしてもう一個の一等星プロキオンを結ぶと、冬の大三角ができます。

火星は、シリウスとプロキオンをまっすぐ伸ばした先,空の高いところに赤く輝いています。

冬の特大三角

オリオンの上に目を向けてみましょう。空高く,火星よりも明るい星が輝いて,ひときわ目を引きます。太陽系最大の惑星、木星です。ここで,先ほど見つけた冬の大三角より,さらに巨大な三角形を探します。シリウス、火星そして木星でできる巨大な三角形が見つかります。これは,木星と火星が,たまたまここに位置するからこそできる,この冬限定の「冬の超大三角」。またとない機会ですので,ぜひ探してみてください。そうそう、あまりに大きいので、首を痛くしないようにご用心ください。

火星の下には,前回紹介したうみへび座の頭部も昇ってきています。こちらも探してみてください。

火星にナルコ!?

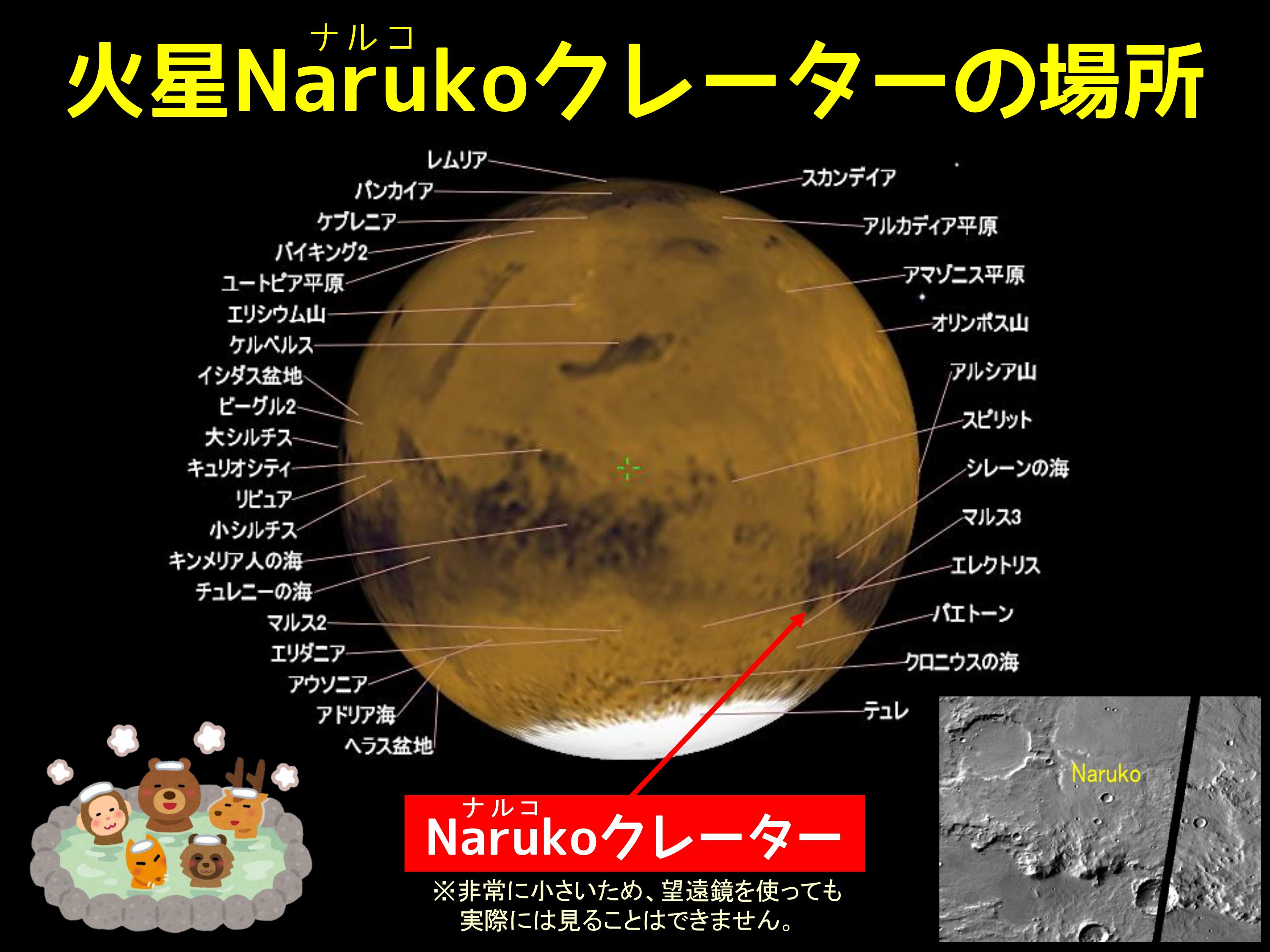

望遠鏡で見る火星は,全体的に赤い色をしています。これは、火星表面の大部分を覆う酸化鉄の砂,簡単に言えば赤サビによるもの。黒い模様は,火山付近で良く見られる玄武岩です。

火星面の模様には、地形名が与えられています。火星の南半球,シレーンの海の近くには,私たちにとって大変馴染み深い名前が見つかります。「Naruko」クレーターです。直径4.4mの小クレーターですが,2006年にNASAの火星探査機マーズ・グローバル・サーベイヤーが液体の水が流れた跡を発見した特別な場所です。極寒の火星で液体の水が流れたということは、ここは,まさに火星の温泉というべき場所。それが決め手となって,Narukoと命名されました。

残念ながら,Narukoクレーターは小さ過ぎて,大きな望遠鏡をもってしても直接見ることはできません。しかし,火星の鳴子に思いを馳せながら、夜空を眺めるのも良いかもしれません。火星最接近の夜8時ごろ,火星の鳴子は地球のちょうど正面に位置しています。

(文:大崎生涯学習センター長 遊佐徹) - 2025年の天文現象 第3回

- 2025年1月9日,10日 大崎タイムス掲載

今年は「食」のあたり年

天文用語の「食」は,天体がほかの天体に隠される現象をいいます。今年は,土星が月に隠される「土星食」,月が地球の影に隠される「月食」,プレアデス星団が月に隠されるプレアデス星団食など「食」でいっぱい。一般的に「食あたり」というと嫌なイメージですが,今年の天文界は,「食のあたり年」で楽しみが広がります。

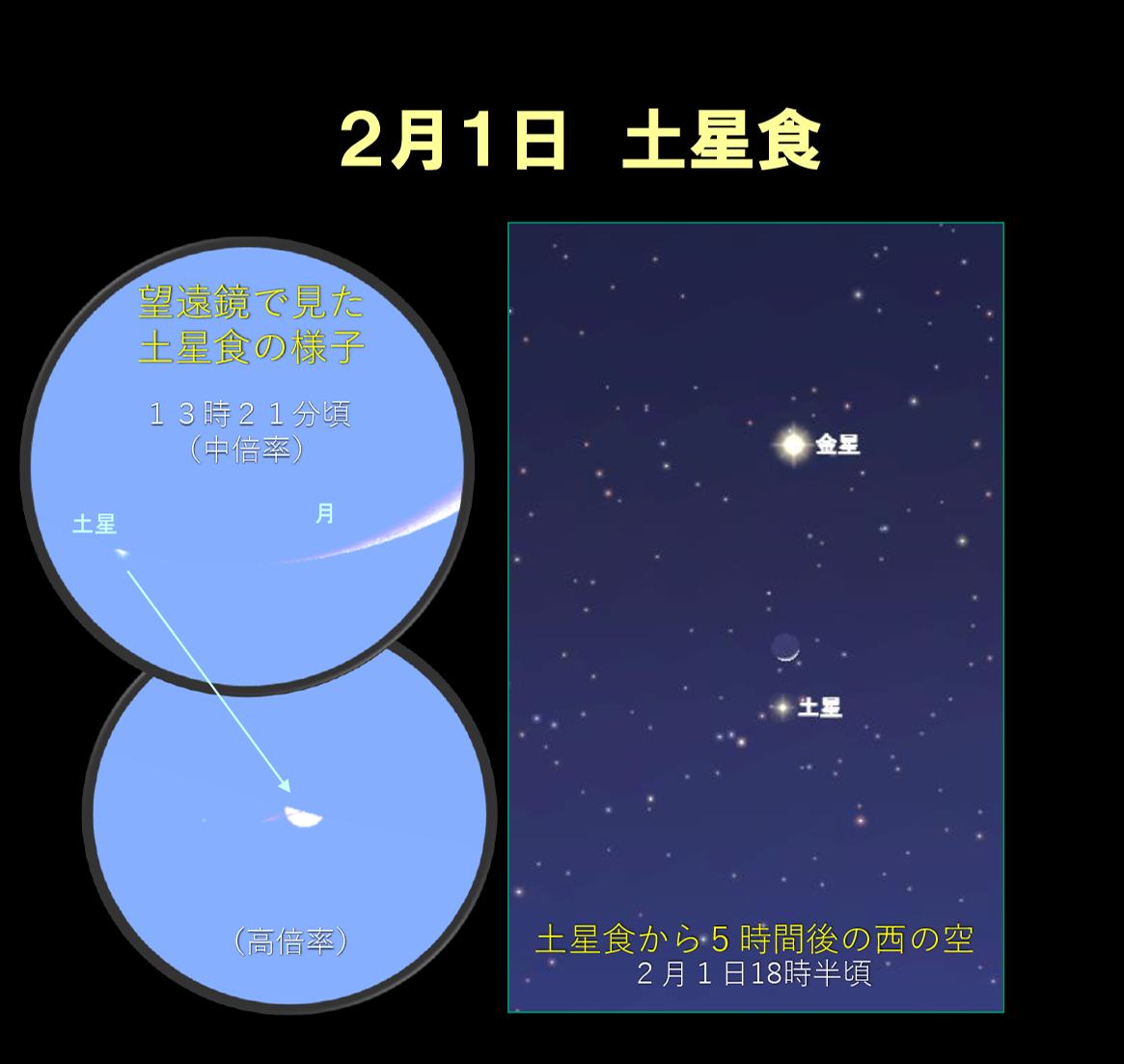

2月1日 青空の中の星食

2月1日午後1時ごろ,青空の中で土星が月にかくれんぼします。入り込む時刻は,大崎市古川で13時2分ごろ,出現は13時21分ごろです。白昼に起こる土星食の観察はとても難しいのですが,望遠鏡をお持ちの方は,ぜひ挑戦してみてください。

その4時間半後,暗くなった西の空で月と土星が並び,その上には金星が輝くとても美しい夕空が広がります。特別な機材がなくても十分楽しめますので,ぜひごらんください。なお,6月30日には,青空の中で火星食も見られます。

9月8日未明 皆既月食

深夜0時半頃から,月は地球の影にかかり始め,1時半には地球の濃い本影に入って,部分月食となります。2時半から4時近くまで,本影にすっぽり入み,月が神秘的な赤銅色となる皆既月食を楽しむことができます。

なお,3月14日にも部分月食があります。午後5時43分に太陽と入れ替わりに,月が欠けたまま東の地平線から昇ってくる様子を楽しむことができます。

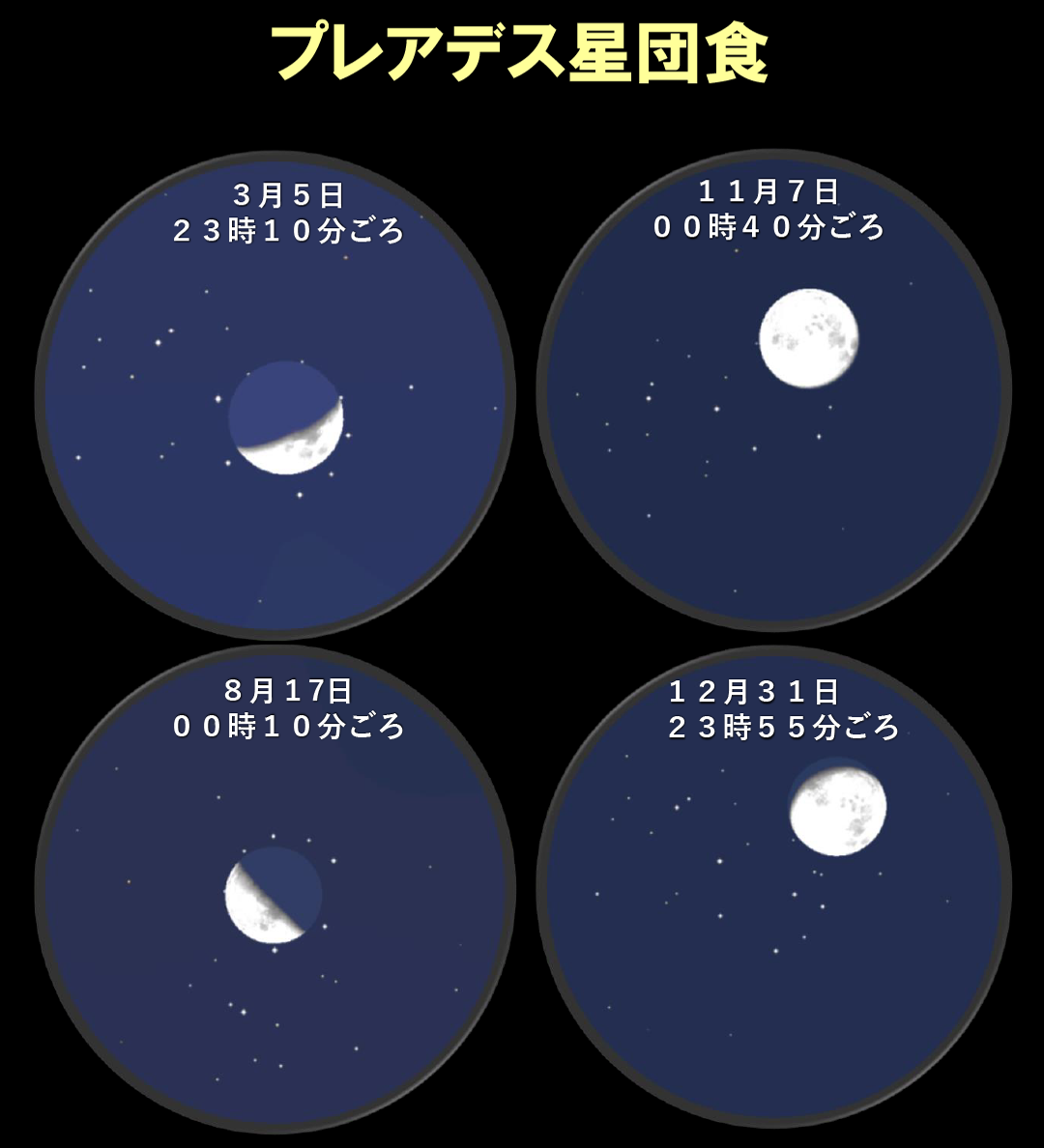

プレアデス星団の食

プレアデス星団は,「すばる」として清少納言の「枕草子」でも詠われた有名な天体です。肉眼でも十分楽しめますが,双眼鏡でみると数十の星が集まる素晴らしい天体です。

昨年から月の通り道とプレアデス星団の場所が交差するようになり,今年は3月5日と8月16日,11月6日,大晦日のそれぞれ深夜から未明にかけて星団の中に月が入り込み,次々と星が隠されていきます。月が明るいと星団の星を肉眼で見るのは難しいので,観察にはぜひ双眼鏡をご用意ください。

2025年のクライマックスは大晦日ののプレアデス星団食。除夜の鐘を聞きながら,月がプレアデスの星々の間に入り込む様子をお楽しみください。

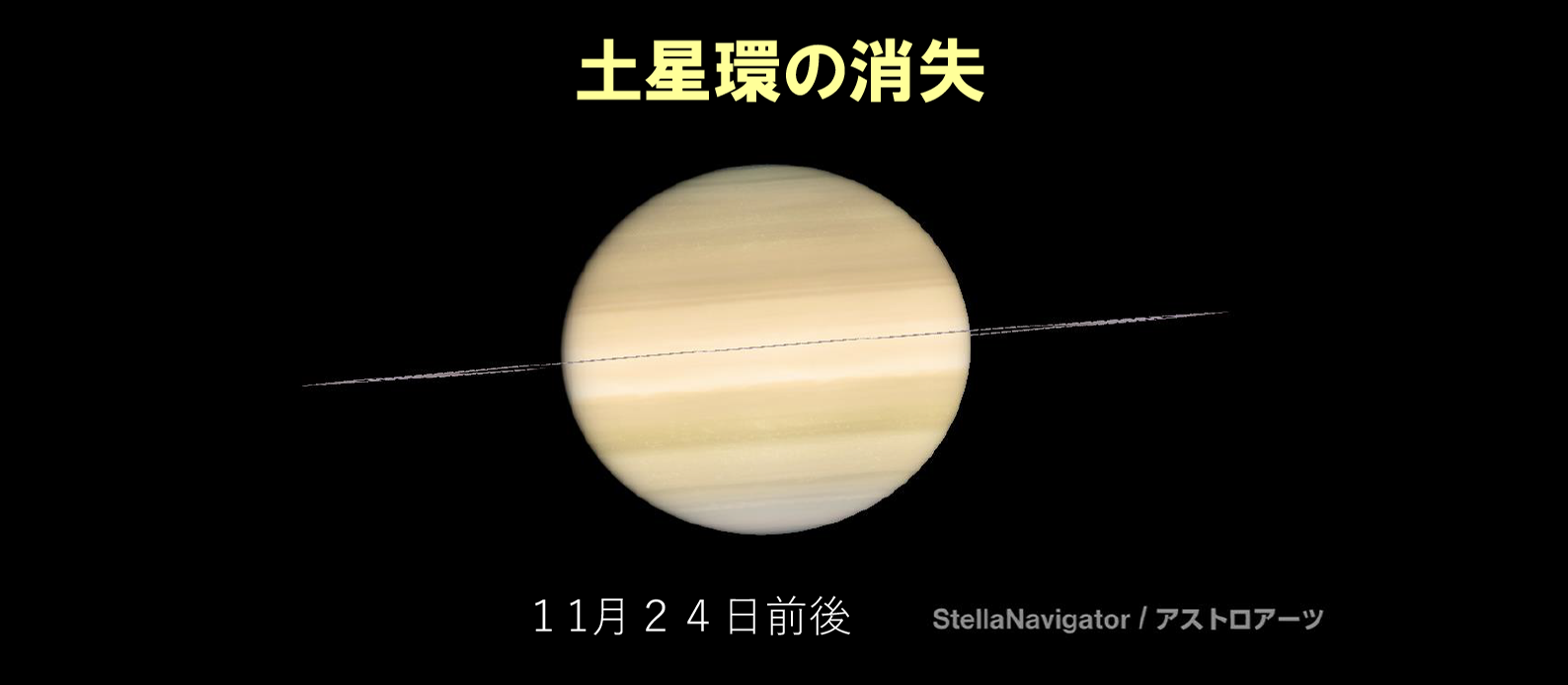

16年ぶりの土星環消失

美しい環(わ)で有名な土星ですが,現在,太陽や土星との位置関係で,環が細く見える状態です。3月24日と11月24日前後には,土星を真横から見る状態となるため,環がほとんど見えなくなります。3月下旬から5月初旬までの間は,環の太陽の光が当たらない面を地球に向けるため,環がとても暗くなります。さらに,5月7日には,太陽から見た環の傾きが0度となるために環が見えなくなります。

3月から5月は,太陽に近く観測条件は良くありませんが, 11月の消失の頃は,宵の南の空に高く昇って,絶好の条件で観察できます

(文:大崎生涯学習センター長 遊佐徹)

- 2025年の天文現象 第4回

-

2025年1月11日,14日 大崎タイムス掲載

- ★ 流星群,大接近,新星爆発 ★

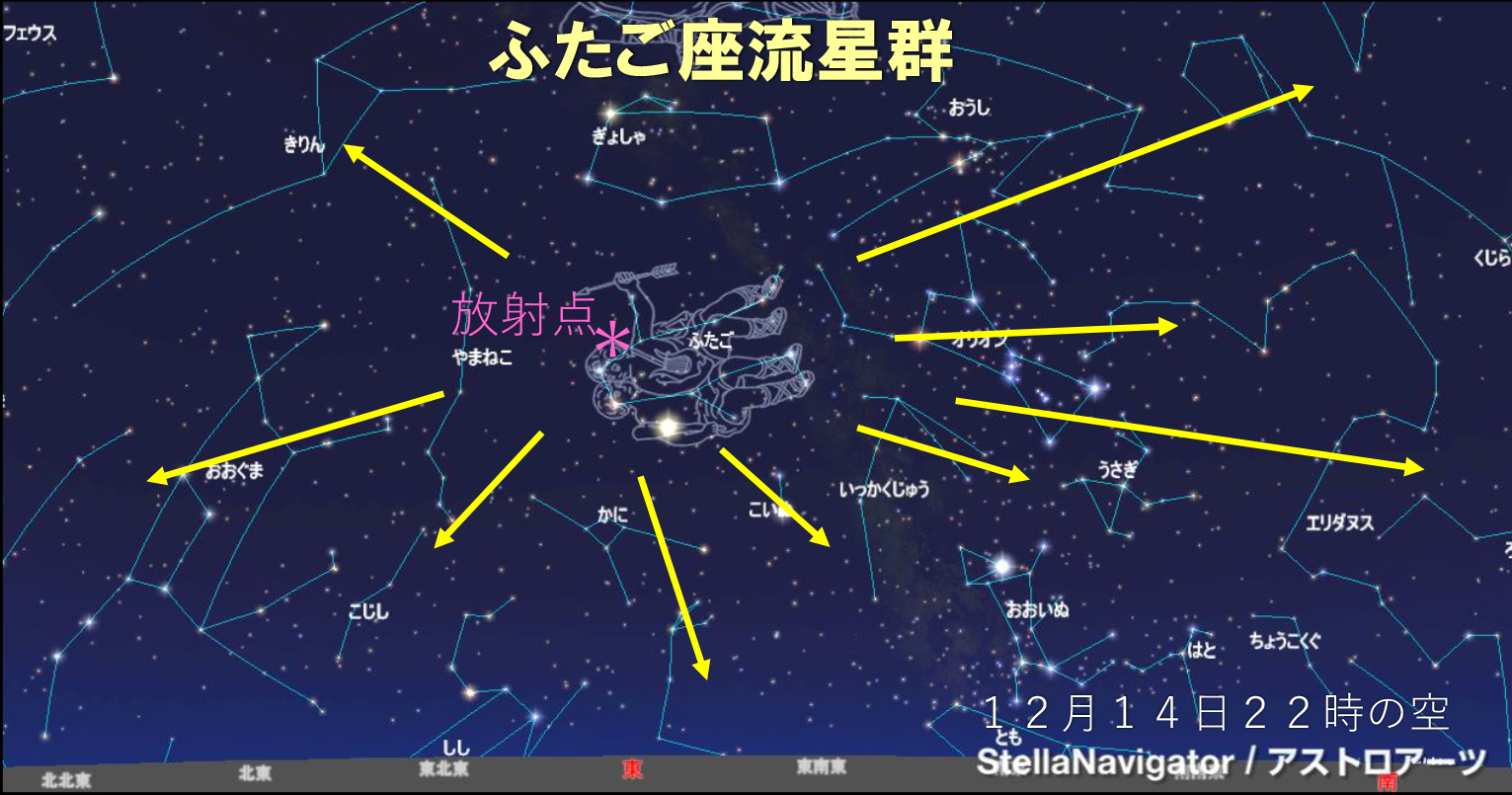

好条件のふたご座流星群

ふたご座流星群は,一晩に見られる流星数としては年間最大の流星群です。今年の極大予想は14日午後6時頃ごろとみられ,朝方にかけて1時間に30個程度の流星を見ることができるでしょう。明け方に細い月が昇ってきますが,3時過ぎまでは好条件で観察することができます。

なお,夏の風物詩としても有名なペルセウス座流星群は,満月過ぎの明るい月に邪魔されるため,条件は良くありません。

- 金星と木星が大接近

ペルセウス座流星群が飛び交う8月12日早朝,東の空で金星と木星が大接近します。両者は,満月の見かけの大きさの約2倍の間隔まで近づき,望遠鏡の視野にすっぽり収まります。肉眼でも十分楽しめますが,双眼鏡があると,木星の衛星なども見えて,楽しみはさらに大きくなります。未明の時間帯ですが,夏休み中ですので早起きをして,三文以上の徳をつかみましょう。

- このほかにも,天体どうしの見ごたえのある接近が予報されています。2月9日にふたご座で月と火星が接近し,翌10日未明には,さらに大接近しながら沈んでいきます。また5月5日には,かに座のプレセぺ星団に火星が大接近し,双眼鏡や望遠鏡で見ごたえのある様子を楽しむことができます。さらに,6月17日夕方の西空でしし座の1等星レグルスと火星が大接近し,鮮やかな色の対照を楽しめそうです。

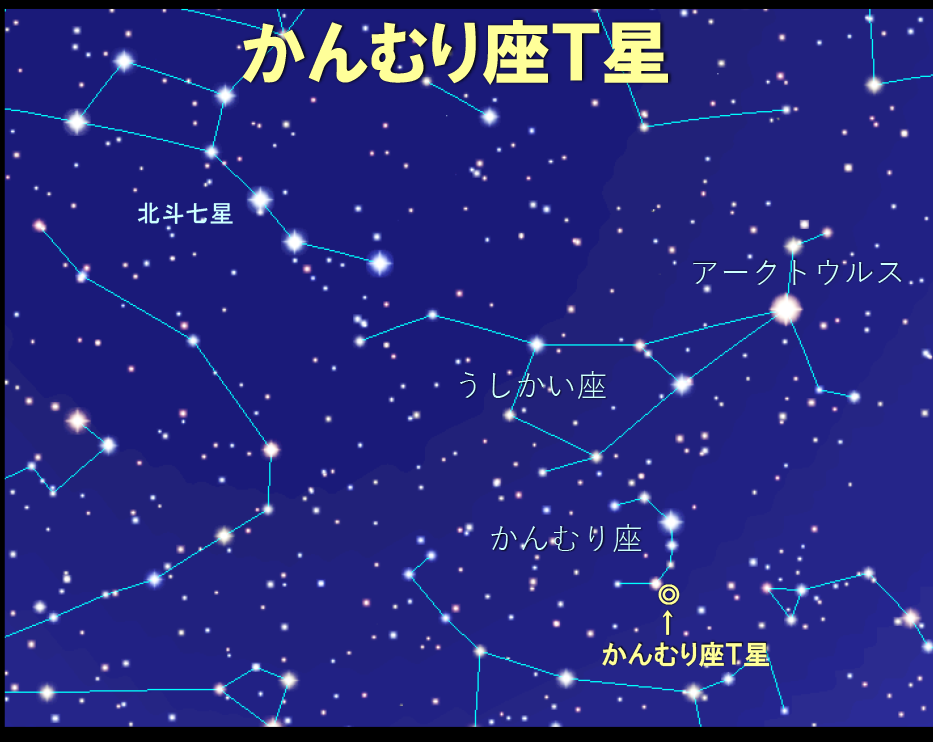

- かんむり座T星の新星爆発迫る

最後に,ややマニアックな現象を紹介しましょう。約80年ごとに新星爆発を繰り返してきたかんむり座T星が間もなく増光するとみられ,世界中の観測者がかたずをのんで監視しています。この星は,普段は約10等の暗い星ですが,ひとたび新星爆発が起きると最大2等級まで急増光し,1週間程度,肉眼や双眼鏡でも見える明るさになります。現在,古川黎明高校2年生の研究グループとともに明るさや色の微細な変化について観測研究を継続中です。

- お月見,七夕,その他

今年の中秋の名月(十五夜)は10月6日,十三夜は11月2日です。それぞれ芋名月,栗名月ともいいます。旬の恵みを味わいながら,お月見を楽しみましょう。旧暦の7月7日「伝統的な七夕」は8月29日です。

これ以外にも星空では毎晩のように楽しい出来事が起こっています。ぜひ,星空を見上げください。大崎生涯学習センターのプラネタリウム館は,皆さんが星空や宇宙を身近に感じていただくためのお手伝いをいたします。今年も,どうぞよろしくお願いいたします。

- 完

(文:大崎生涯学習センター長 遊佐徹)

- ▲ページトップへ

- ★ 流星群,大接近,新星爆発 ★